从强到韧:重塑科技竞争力

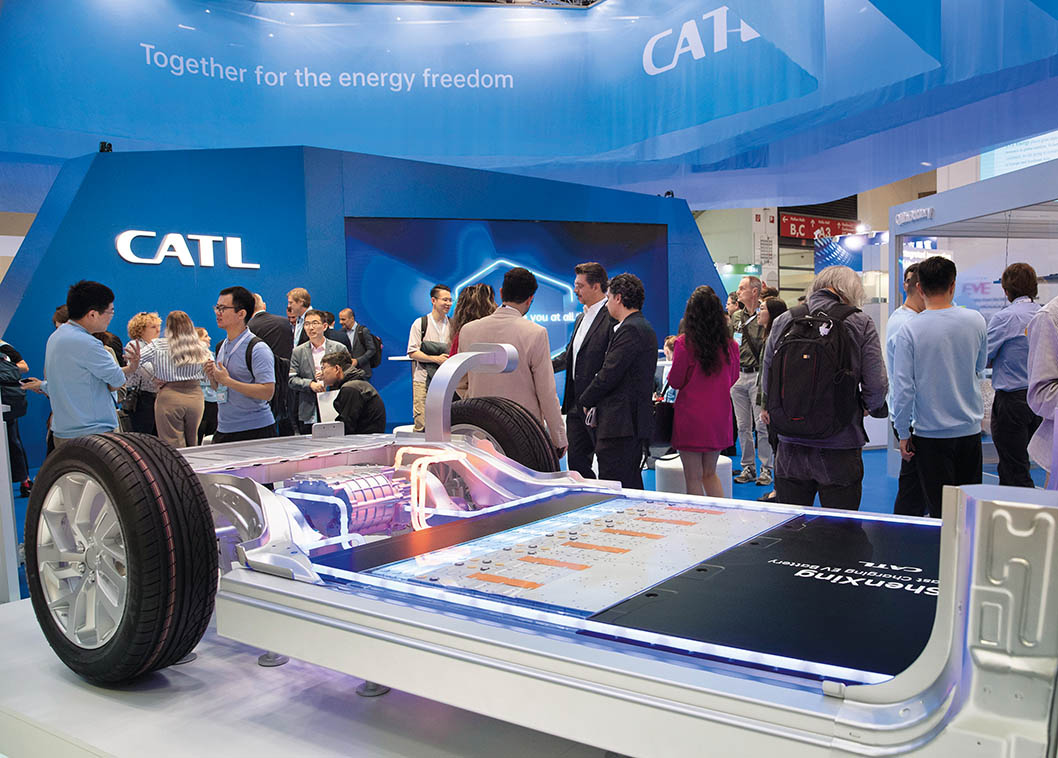

这是2023年9月5日在德国慕尼黑国际车展的宁德时代展区拍摄的神行超充电池展品

文/《环球》杂志记者 周舟

编辑/胡艳芬

技术民族主义与全球化逆流的双重夹击下,传统产业链的运行模式正在失效:在美国对华实施半导体设备禁令之下,中国企业锚定了原子级制造工艺;在欧盟碳边境税的压力之下,宁德时代将电池回收率提升至超过99%;在SpaceX星链计划的军事化疑云下,“北斗”系统的抗干扰算法迎来极限压力测试。一边是撕裂隔绝,一边是突破革新,揭示着一个残酷真相:科技韧性不再是备选方案,而是数字文明时代的生存刚需。

科技韧性本质上是下一场“多维围棋”——既要守住关键领域的“气眼”,又要在开放创新中保持“厚势”。当科技竞争进入“超限战”阶段,唯有将自主创新与全球合作深度耦合,才能在技术断供与标准割据的惊涛骇浪中,构筑起真正抗压的“技术诺亚方舟”。

根技术:从“卡脖子”到“筑地基”

2024年11月,两位美国共和党众议员要求阿斯麦(ASML)等5家半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。这是美政府禁止这家荷兰科技巨头对华出口高端光刻机后一次霸道的后招。

这种“长臂管辖”得以实现的原因并非盟友间的共进退,而是阿斯麦的部分核心技术受制于人。例如,极紫外光刻机核心组件准分子激光源的提供商是美国的西盟半导体设备有限公司(Cymer),而用于检测光刻缺陷的计算光刻技术出自硅谷的睿初科技。

美国技术霸权主义的“底气”源自其掌握的根技术、根产业,这类技术如同树根,一旦被掌控,可向上衍生出无数分支,形成排他性生态。

举头看,马斯克的“星链”占全球在轨卫星总量超六成。在俄乌战场,密布的低轨互联网卫星提供高速率、低时延、大容量、广覆盖的“动中通”服务,使无人机在缺失军用通信情况下,仍可接入后方指挥控制网络,成为支撑新型战争的关键基础设施。

浙江大学国家区域协调发展研究中心研究员房汉廷分析说,根域名服务器之于互联网、Windows操作系统之于电脑、安卓系统是之于手机应用、以太坊的ERC20协议之于加密货币、基因编辑工具之于生命科学……正是这些核心底层技术让美国这样一个制造业明显萎缩的国家仍在某种程度上对全球产业“予取予夺”。

2018年以来,累计超千家中国企业被美商务部列入出口“黑名单”,囊括航天、航空、半导体、超算、人工智能(AI)、通信、量子计算、核能、船舶、生命科学等前沿技术领域。这促使正在进行大规模产业技术升级的中国进一步认识到,不能总是用别人的昨天来装扮自己的明天,市场换不来核心技术,有钱也买不来核心技术。

相反,当大疆无人机在美国农场低飞、华为手机搭载了国产高制程芯片、世界级的清洁能源产业崛起……面对中国正在取得的科技进步,美国急得直跳脚。最近在华盛顿的一次讲话中,美国副总统万斯说得挺直白,“他们在价值链的低端做得越来越好,也开始在高端领域迎头赶上”,“制造产品的地区同样擅长设计与创新”。

尽管拜登和特朗普政府给美国开出的药方各不相同,或试图精准打击,或索性乱拳挥舞,但有一点高度一致:一旦发现追赶者进入视野,落落大方的竞争旋即“体面不顾”,甚至不惜打一套两败俱伤的“七伤拳”。在这场缺乏规则的极限竞赛中,筑牢地基,实现核心技术自主可控,势必成为关键时刻的铜墙铁壁。

近年来,云服务严重依赖美国的欧盟也在谋求全球数字治理的主动权,通过一系列立法和政策,推进其“数字主权”战略,并计划在2025年至2027年间拨款13亿欧元,投资部署对欧洲技术主权具有战略意义的关键技术。

技术背后“软权力”的威力

在北京昌平区信息港,一个小规模6G试验网已初见规模,它支持毫米波、可见光等多频段融合组网,可高效支持十余项6G新技术验证。2024年,由中国移动联合中国科学院共同研发的全球首颗6G架构验证星发射入轨。

当不少主要国家5G基础设施尚未搭建完成时,中国为何积极布局这一未来产业?其中一个答案是这事关规则制定权的博弈。这是中国从3G到5G技术演进中汲取的最重要的经验:相比单纯的用户基数和市场规模,标准制定权决定了哪个国家可以成为产业链的“话事人”。

用户在DeepSeek手机客户端上提问(2月17日摄)

在3G时代,高通等公司掌握了规则制定权,给中国本土标准设置从产业链到市场的重重困难;4G时代,中国通过打造产业联盟,与诺基亚、爱立信等欧洲企业一道,开始坐上国际电信联盟的谈判桌。

2016年11月的一天,在一场扣人心弦的比拼后,中国华为公司主推的极化码方案,战胜美国、欧洲方案成为5G控制信道eMBB场景的编码方案。不久后,华为成为美国对华科技打压的靶心,但技术底层逻辑一旦确立,即使美国限制华为设备本土供应,高通等企业仍需与华为达成专利互授权协议使用相关技术。

还有一家半导体科技公司甚至专靠生产规则“吃饭”。发轫于英国的安谋公司(ARM)通过向芯片设计公司授权处理器架构和核心IP,收取技术授权费和版税提成。目前,这一架构几乎垄断了全球智能手机芯片市场,苹果、高通、华为等主流芯片均基于其指令集设计,华为的ARM授权是否受美商务部禁令管辖一度成为业界讨论热点。

当技术优势难以绝对垄断时,规则便成为新的战场,从而形成一种“软权力”。当前,全球科技治理规则进入新阶段:先是在2023年,七国集团(G7)广岛峰会契机下,日本牵头推出“广岛人工智能进程”;随后在2024年,欧盟率先通过全球首部《人工智能法案》并生效,试图主导人工智能国际标准制定。

近年来,中国正成为国际规则制定的重要参与国,如在高铁、智能电网、新能源汽车、特高压输电、端边云协同技术等领域。今年3月,国际电工委员会(IEC)正式发布由中国牵头制定的养老机器人国际标准。但总体而言,与西方发达国家相比,中国仍处在追赶过程中。

科技创新生态拉力赛

数年来,英伟达通过其CUDA运算平台,让包括谷歌在内的竞争者始终无法撼动其在人工智能芯片领域的“一哥”地位;3月末,谷歌宣布将停止安卓开源项目(AOSP),在业界引发轩然大波。这两个案例揭示出韧性竞争的另一维度:谁构建了科技创新生态的“护城河”,谁就能成为科技价值链中的“磁极”。

今年初,世界最重要的科技动态莫过于中国公司开发的AI大模型“深度求索”(DeepSeek)的惊艳表现,多家主要国际投资机构因此转而看多中国。这家中国企业以更聪明的算法,一定程度上缓解了美国对中国的算力遏制。更值得关注的是,它主张的“开源生态”正席卷全球AI产业,不仅降低了行业门槛,还重塑了竞争格局、催生了新商业模式,让市场重心迅速从基础设施转向垂直场景应用。

韧性竞争与开放合作并不抵牾,但经验表明,合作并不总是“平坦的”。美国长期拒绝中国参与国际空间站项目,制定“沃尔夫条款”禁止与中国航天部门合作。当中国将自己的空间站送入近地轨道后,欧洲航天局与中国的合作日益热络;嫦娥六号完成世界首次月球背面采样并返回后,美国国家航空航天局竟不顾本国法规限制,提出样品分享要求。这些变化表明,有作为才有地位,“空口白牙”换不来真伙伴。

3月,三星电子会长李在镕造访小米工厂的一幕让人回想起10年前,雷军为得到三星手机屏的供货,低调拜会这位韩国财阀。10年间,两国产业链的攻守易形,背后是中国超大规模市场与场景开放双轮驱动造就的链主地位。

根据工业和信息化部信息通信发展司今年1月发布的数据,中国5G基站达425万个,千兆用户突破2亿,5G移动电话用户超过10亿;公安部1月发布的数据显示,中国新能源车保有量达3140万辆;交通运输部数据显示,截至2024年11月,中国高速公路服务区充电桩覆盖率达97%;中国互联网络信息中心发布的报告显示,截至2024年6月,中国生成式人工智能用户超过2.3亿……这些技术基础设施为创新生态和应用场景提供了坚韧的后盾。

在国际产业链转移进程中,一些新兴经济体具备劳动力成本优势,增长强劲,正致力于复制中国在改革开放前半程创造的“增长奇迹”。但当“去全球化”浪潮袭来,尤其在特朗普政府高关税威胁下,这些经济体无奈选择妥协,这正是“两头在外”的贸易受制于人的天然“脆性”。

这也从反向证明:在国际形势变化背景下,只有构建自己的产业生态、消费生态和创新生态,才能“独善其身”,这是“韧性”的另一种表达方式——“厚度”。

从历史维度来看,“风险最小”先于“成本最优”是一种常态。有人担忧,倘若目前这种“去全球化”势头持续下去,未来世界或将滑入“本国优先”的丛林社会,主要经济体间贸易壁垒高筑,全球创新网络被割裂为“技术孤岛”。

但韧性不等于自给自足,而是要在相互依存中建立抗压能力。一个国家“退群”,并不意味着全球体系就会分崩离析。更可能的情况是,新的权力结构会导致新的动态平衡,美国“制造业回流”的愿望难以如愿,而欧洲、东盟、“一带一路”等区域化合作有望成为多元“磁极”。

在这种“韧性竞争”中,最紧要的是“敌军围困万千重,我自岿然不动”和“集中精力办好自己的事情”的定力与能力。

手机版

手机版